【行走的思政课】团委“大手牵小手 团建带队建”乡村爱心支教实践团走进肥西紫蓬镇

2025-07-16

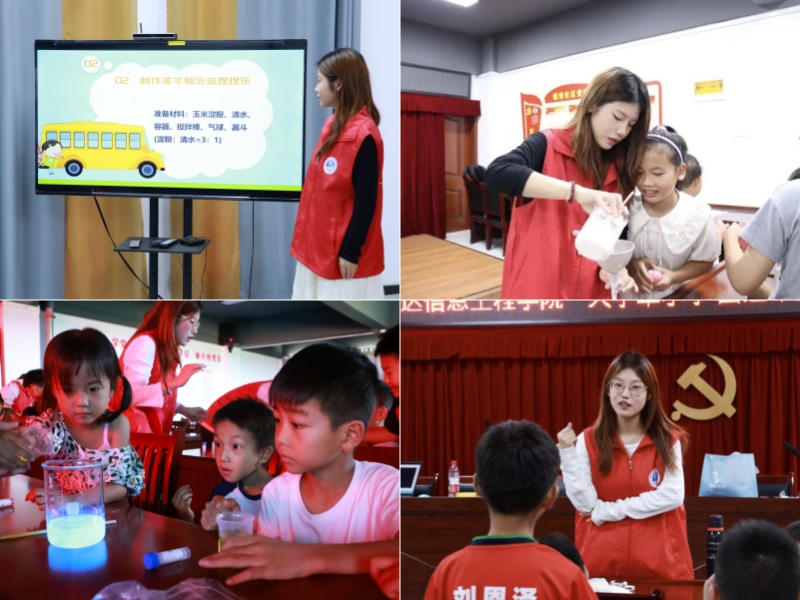

7月2日,我校团委“大手牵小手,团建带队建”乡村爱心支教实践团走进肥西县紫蓬镇堰湾社区,为当地儿童带来丰富多彩的暑期课程。这场实践是高校服务社会的生动体现,更是新时代青年扎根基层、践行“立德树人”使命的深刻实践,为乡村教育注入了鲜活的青春力量。

打造三维体系,赋能乡村儿童成长。

实践团紧密围绕“政治启蒙、文化传承、全面发展”三大核心目标,精心设计了涵盖党史教育、普通话推广、传统文化、科普教育、口才训练、手工创新、身心健康七大板块的课程体系。通过“沉浸式体验+互动式教学+实践性成长”的模式,将价值引领融入趣味活动,既满足了乡村儿童对优质教育资源的渴求,也践行了共青团服务大局的工作要求,在潜移默化中培育着新时代接班人的核心素养。

红色基因铸魂,党史教育筑牢信仰根基。实践团构建“认知-体验-践行”的党史教育闭环。通过系统讲解党、团、队的发展历程,孩子们深刻理解了国旗、党旗、团旗、队旗蕴含的历史意义。观看《闪闪的红星》等红色影片,参与“英雄伴我成长”角色扮演(如扮演王二小、刘胡兰),以及在“童心向党,红领巾飞扬”红领巾佩戴赛中一丝不苟的动作,让孩子们在沉浸式体验中感受革命精神,厚植爱党爱国情怀,明确成长方向,筑牢信仰之基。

语言桥梁凝心,推普助学促进民族团结。以“语言连通心灵”为理念,实践团设计了“认知-实践-传播”的阶梯式推普课程。破冰环节的“方言趣味演绎”让孩子们在欢笑中体会说好普通话的重要性;系统课程则生动阐释普通话作为“中国结”般连接四方、凝聚民族力量的作用。特别开展的“家庭推普三阶梯”行动(教长辈绕口令、帮家人纠错、录制家庭诵读视频),形成了“小手拉大手”的辐射效应。孩子们荣获“推普小卫士”奖牌,守护的不仅是语言规范,更是中华民族共同体的精神纽带。

非遗文化润心,守护中华优秀传统根脉。实践团创新推出“非遗+”课程,让孩子们在动手实践中感受文化魅力。植物拓印课上,孩子们在棉麻布袋上锤打叶片,感受“天人合一”的古人智慧与自然之美;彩陶制作课中,绘制传统纹饰,理解“纹饰里的农耕文明”,并用现代审美赋予传统工艺新活力。这些活动让孩子们亲手触摸文化根脉,捧在手中的不仅是拓印袋和彩陶,更是对“我是谁”的文化认同与自信,为应对文化全球化挑战打下根基。

科学探索启智,科普教育点燃创新火种。实践团以“生活中的科学”为切入点,设计沉浸式实验课程。“会发光的海滩”通过鲁米诺试剂模拟蓝眼泪现象,揭示微生物发光原理;非牛顿流体实验则让孩子们亲手体验玉米淀粉混合物的神奇特性(遇强则硬、遇柔则软),并联系牙膏、冰淇淋等日常用品。这些趣味实验打破了“科学高不可攀”的认知,让孩子们明白科学是解释和改造世界的工具,激发了他们探索未知的热情和创新潜能。

自信表达塑人,口才训练助力个性发展。为提升孩子们的自信心与表达能力,实践团构建了“敢说-会说-爱说”三阶训练模型。通过“姓名创意拆解”(如:“李想,梦想的想,立志当设计师”)、“特质具象描述”(如:自称“充满好奇的‘探险家’”)、“关键词盲盒即兴故事”等活动激发个性表达;“科学记者实训”则引导孩子们以“蓝眼泪科考队员”身份,运用“5W1H”法则清晰讲述实验过程,有效锻炼了逻辑思维与结构化表达能力。内向孩子的突破性表现,展现了课程在塑造自信人格方面的成效。

身心并重强基,健康理念护航全面成长。实践团注重身心健康一体化培育,创新“智体双促”模式。环保知识学习(如四色垃圾分类)与“家庭垃圾分类经验分享”相结合,使知识生活化;体育课上融入“垃圾分类接力赛”,让孩子们在奔跑协作中巩固知识、锻炼体魄、培养团队精神。轮换制确保全员参与,笑声与汗水交织,生动诠释了“全面而有个性地发展”的教育理念。

巧手创新践行,手工活动培育环保理念。实践团巧妙融合环保教育与手工创新。课程以垃圾分类知识为基础,通过“废纸变身纸箱机器人”、“塑料瓶改造花盆”等实例,阐释“变废为宝”理念。在动手环节,孩子们专注地将彩纸、纸杯制作成机械臂机器人,在剪裁、拼接、协作和完成后的喜悦中,深刻体会到“环保是行动,而非口号”。这不仅锻炼了动手能力,更将“可持续发展”的种子根植于心,让孩子们认识到个人行动对地球的意义。

深化校地协同,书写青春担当答卷。此次实践不仅是高校服务社会的生动答卷,更是学校“校地协同育人”模式的深度探索。实践团紧扣国家“乡村振兴”战略,以“团建带队建”为纽带,精准对接高校智力资源与乡村教育需求,成功构建了“政治引领-文化浸润-能力赋能”的三维育人体系,成效显著。

活动不仅为乡村儿童提供了优质陪伴和成长方向指引,也为青年大学生提供了深入社会、了解国情的宝贵课堂,使其在实践中深化对“青春为中国式现代化挺膺担当”的理解与践行。同时,共建的社会实践基地成为校地合作的坚实桥梁,为乡村振兴注入了可持续的“青春动能”。

为期五天的集中实践活动虽已圆满结束,但文达青年服务乡村教育的步履永不停歇。未来,团委将继续带领这支“大手牵小手”的队伍,将志愿精神与育人使命熔铸于广袤乡土,把青春论文写在祖国广袤的田野上,让青春光谱在乡村教育振兴的壮阔征程中,绽放恒久光芒。(文/黄志辰 图/徐维 审核/赵冉)