乐做好老师 巧当引路人

2018-10-08

“今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军,广大教师就是打造这支中华民族‘梦之队'的筑梦人。”每逢教师节前夕,习近平总书记都慰问广大人民教师,并对教育改革、教育公平、学生成长、人才培养和学校发展寄予殷切期望。

在2014年第30个教师节时,习近平总书记到北京师范大学与师生座谈,号召全国广大教师做党和人民满意的好老师。他深情地说:“好老师没有统一的模式 ,可以各有千秋、各显身手 ,但有一些共同的、必不可少的特质。做好老师,要有理想信念;做好老师,要有道德情操;做好老师,要有扎实学识;做好老师,要有仁爱之心。”此即为习近平总书记提出的“四有好老师”。在2016年第32个教师节时,习近平总书记来到他的母校北京八一学校看望慰问师生,并号召全国广大教师要为学生做锤炼品格的引路人,做学习知识的引路人,做创新思维的引路人,做奉献祖国的引路人,此即为 “四个引路人”。

那么究竟怎样才能做一名好老师,拥有 “四有 ”、“四引”呢?我认为要从如下两个方面来做——乐做好老师 ,巧当引路人。

首先,乐做好老师的“乐”,体现在教师应该爱岗敬业、甘于奉献、安贫乐道、矢志不渝、大爱无疆。

1982年生于河南淮阳县许湾乡的李灵,自2002年师范毕业后,主动放弃考公办教师的机会,自筹资金为家乡留守儿童办起了希望小学,在偏僻的乡村为留守孩子求学求知,默默奉献着青春年华。由于学校无力为学生购置教辅读物和课外书籍, 7年来,李灵为建校挪用家中20万元,并欠下8万元外债。暑假期间,李灵向爸爸要了200元,只身来到郑州,买了一辆破旧三轮车,开始收购旧教辅读物以及儿童读物。“就像收废品一样,骑着车到处去转着叫。”李灵如是说。烈日下,她骑着破三轮车穿街过巷,拿着秤一斤斤地回收旧书本,满头大汗地装载着“精神食粮”,面对卖旧书的小孩露出天真的笑容......而她的每顿饭都只是两个烧饼。这一幕幕的情景被网友拍成照片放到论坛上,感动了无数网友。

在2009年“感动中国”年度人物颁奖晚会上,李灵得到这样的评价:“一切从零开始,从乡村开始,从识字和算术开始。别人离开的时候她留下来,别人收获的时候,她还在耕作,她挑着孩子沉甸甸的梦想,她在春天播下希望的种子,她是80后。”

再如, “焦裕禄式的好校长”——张伟, 1972年9月,他出生于在河南省郸城县一个贫寒的农村家庭。1994年从周口师专中文系毕业后,回到老家郸城县秋渠乡第一初级中学任教,一干就是20年。教过的语文、英语、历史、地理等多门课程,学生成绩均在全县名列前茅。2004年,张伟被任命为校长,而当时的秋渠中学,教育质量已连续3年在全县位居后3名,且校舍简陋,生源流失严重,教师都在想方设法要求调走。他不惧困难,迎难而上,经过努力,学校由弱变强,2011年至2013年,学校连续三年中考人均分数居全县第一,学校连续五年受到表彰,先后被评为全市课改先进校、全省远程教育示范校。

作为校长,张伟心里始终装着全体师生,悉心照顾留守儿童,去世前还在资助一名有智力障碍并失去双亲的学生。他关心同志,学校老师谁家有难事,他一定帮忙。学校王老师的父亲因病急需住院动手术,住院费还差2000元钱。张伟知道后,立即让妻子送去2000元钱。后来王老师才知道,这2000元钱是张伟向亲戚借的。

张伟任校长10年,公私分明、不贪不占。由于父母常年生病,妻子无固定工作,孩子在读书,家庭经济十分困难。他从不利用权力为家庭谋私利,妻子一直在别人承包的学校伙房打工,靠微薄收入补贴家用。张伟当上校长后,妻子希望能够涨点儿工资,他拒绝了妻子的要求,说:“我当校长哩,你咋能搞这个特殊?”2012年,县城一所民办高中提出以年薪20万元聘请张伟担任教务主任,并安排家属在后勤岗位工作。但他算了这样一笔账:“一个秋渠乡的孩子要是上县城读私立学校,家里每年学费、生活费的支出大概要两万块钱。秋渠初中有1000多个学生,把学校办好了,让秋渠乡的孩子都在家门口上学,那不是给老百姓省下了2000多万!”于是,婉言谢绝了对方的聘请。

2014年3月17日,张伟巡查过晚自习后,在办公室突发脑干出血,经抢救无效不幸去世,年仅42岁。去世前三天,他连续工作三个昼夜没有休息,去世前两个小时,还在学校值班巡视。得知儿子突然去世的噩耗,张伟的老母亲抹着眼泪说:“但凡前两天能多睡上一两个小时,也许就不至于这么快走了”。

张伟积劳成疾、突然病逝后,学校在处理后事时发现,担任校长10年,每年经手经费上百万元,张伟留给家人的只有四间破瓦房、1740元的存款和3万多元的外债。2014年4月9日,国务院副总理刘延东在接见张伟家属时,称赞张伟是新时期“践行焦裕禄精神的好校长”,“是全国广大教师和教育工作者学习的楷模。”

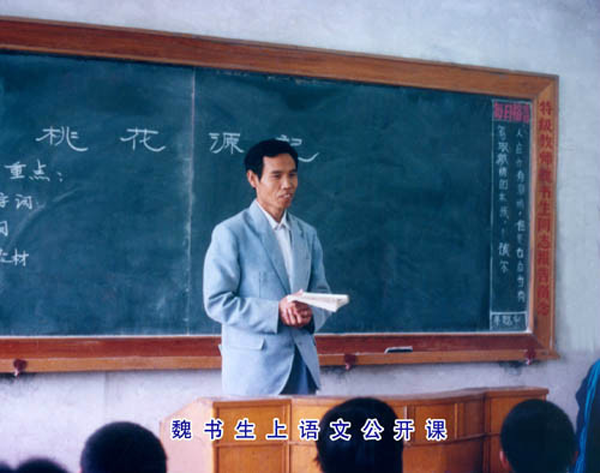

其次,巧当引路人的“巧”,必须是洞察学生,为学生心灵把脉。关爱学生,为学生成长铺路。锤炼学生,为学生成才把关。知名教育工作者魏书生用实际行动为“巧”字做了生动的注解。

魏书生,1950年生,18岁“上山下乡”,19岁当民办教师,21岁进工厂,28岁起到中学任教至今。先后担任过中学校长,市教育局副局长、局长兼党委书记。另外承担了全国教育科学规划领导小组成员、全国中学学习科学研究会理事长、全国中语会副理事长等38项社会兼职。即便是当教育局局长期间,他也始终不离教学第一线,坚持上语文课,并担任班主任工作。在他手下,再乱的班级也会变好,再差的学生也能成才。他所教班级的学生德智体全面发展,素质高,升学考试成绩每届都名列全市前茅。

他热爱学生,酷爱教书,也善于写书,迄今已发表了100多篇文章,主编、撰写出版了15本书。其中《班主任工作漫谈》、《家教漫谈》和《魏书生文选》(一、二卷)等著作均已重印多次,深受欢迎和好评。著名语言学家、教育家吕叔湘先生早在1984年便指出:魏书生“是个教育家”,而且“不是一般的教育家,他立志教育事业,有一种忘我精神。”他还说:“我很惭愧,没有及早认识魏书生同志。我要是年轻一半,我一定拜他为师,向他学习。”

三寸粉笔,三尺讲台系国运;一棵丹心,一生秉烛铸民魂。正如习近平总书记的谆谆教诲:“一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”可见一位好老师对党、对国家、对民族、对人民是何等的重要!实际上,每个孩子都承载着家庭的希望,孕育着民族复兴的动力。面对众多渴求知识的眼睛,每一位教师都应该牢记使命,兢兢业业,全身心地投入教育教学工作中,让三尺讲台成为人生华丽的舞台。教师这个职业看似平凡,实则伟大,因为有了“乐”与“巧”,广大教育工作者可以在看似寻常的重复工作中,收获真善美,实现自我超越,变得出类拔萃;而那原本寻常的日日夜夜,也变得有声有色、如诗如画......